鲤城持续“唤醒”,这座古厝有新功能

近年来,在浮桥街道,一座座沉寂的古厝正被悄然“唤醒”。它们不再只是历史的见证者,更成为社区的文化课堂、居民的活动阵地,在融入日常中延续生命,在功能重塑中焕发新生。

坐落于浮桥街道金浦社区中部的金浦祖祠,是承载着深厚人文底蕴的市级文保单位。这座始建于明初的祖祠,历经数百年风雨,经多次修缮得以完好保存。1927年,金浦小学在此创办;次年,中共南安特支(金浦支部)在此成立。当时,不少中共党员以书塾先生身份为掩护,宣传反帝反封建的革命纲领,发动广大群众开展革命运动。洪椰子、柯卓凤等革命先辈的足迹,为这座古祠注入了鲜明的红色基因。

“祖祠两侧原本是破败的房子,1995年在海外侨胞和爱心人士的支持下得以重新修缮。”金浦侨史馆管理人员吴再添介绍,修缮秉承“修旧如旧、功能嵌入”理念,祖祠主体严格遵循文保标准,完整保留原始风貌。经过修缮提升,金浦祖祠恢复为两进三开间传统格局,并将两侧新建的护厝转化为复合型功能空间,为古厝注入了现代活力。

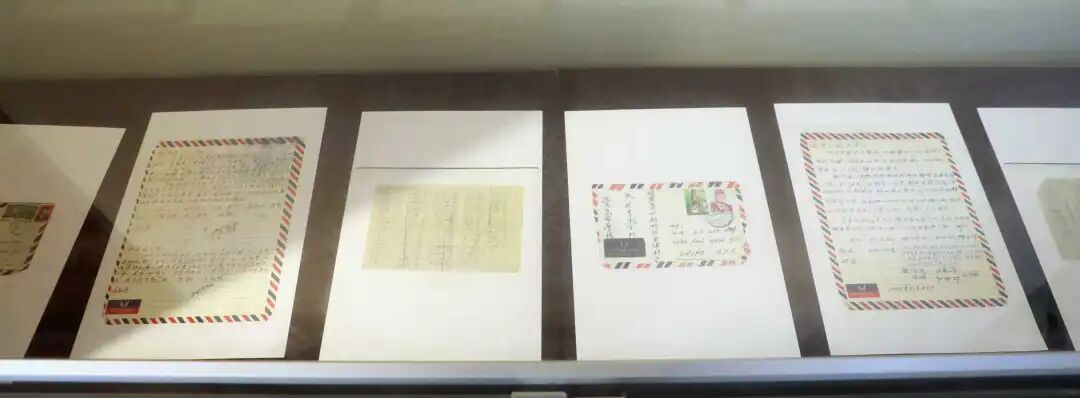

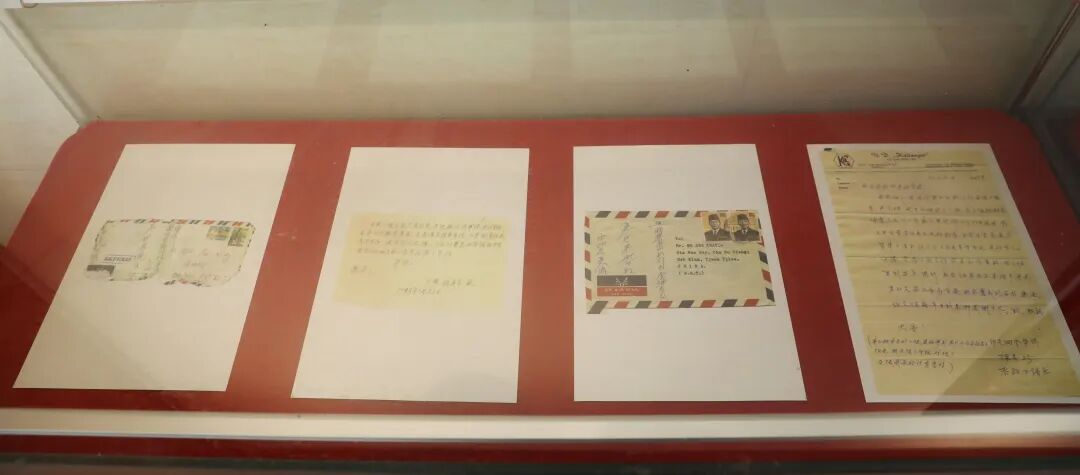

古厝新生不仅在于修缮,更在于持续地运营与养护。在街道的推动下,2015年右侧护厝被打造成为红色记忆馆,并于2022年完成升级改造,180平方米的展陈通过浮雕墙与图文展板,系统梳理和呈现金浦的革命历史;2012年左侧护厝则设为侨史馆,作为省级“侨胞之家”示范点,这里以二十余封侨批档案串联起华侨“进取勤劳、开放包容”的精神脉络。馆内设置的侨法角与活动空间,也成为维系海外侨胞与故乡情感的重要纽带。

多年来,红色记忆馆持续深挖史料更新展陈,定期组织志愿讲解并开展“红色课堂”活动,成为厚植青少年爱党爱国情怀的教育阵地;侨史馆则依托侨乡资源,联动侨胞社团与华侨基金,持续注入社群活力。“红色记忆馆承接机关单位、学校的各类学习活动,侨史馆借助华侨捐赠补充维护资金,社区居民既是参与者也是志愿者,形成了共建共管的基层合力。”吴再添表示,这种“资源联动+活动造血”的良性机制,有效破解了“重修缮、轻维护”的困局,实现古厝管养的可持续。

浮桥街道的“老宅新生”并非孤例。距离金浦祖祠不远的延陵龙溪祖祠,通过“迁建保护+功能升级”的方式易地重建,配套建设吴氏文化公园与延陵戏台,从昔日单一祭祀场所转变为集民俗展演、文化活动、居民休闲于一体的公共阵地。

“古厝不是城市发展的包袱,而是可永续利用的文化财富。我们坚持‘修有温度、养有活力、管能循环’的理念,让每一座古厝都能既讲述历史,又能服务当下。”浮桥街道宣委陈诗雯表示,街道通过“政府引导、社区主导、社会参与”的模式,推动古厝活化利用,不仅实现建筑重生,更促进社区记忆与时代精神的深度融合,让文化基因在传承中持续跃动。

- 相关阅读:

-

海防遗址+落日栈道,东海小众漫游地!2025-11-18回应“民声”赢“掌声” 描绘“愿景”变“风景”——惠安县2025年主要工作掠影2025-11-20聚势强基 蓄力跃升 洛江奋力推动工业经济提质扩量增效2025-11-18

- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播: 漳州 厦门

-

- 11月29日至12月1日,香港将下半旗志哀

2025-11-28 20:38 - 最高检部署开展治理欠薪冬季专项行动,聚焦工程建设、

2025-11-28 14:37 - 铜陵市立医院原党委书记何向阳严重违纪违法被开除党籍

2025-11-28 11:57 - 助力营造健康成长环境,最高检发布未成年人保护公益诉

2025-11-28 10:36 - 达拉菲奥尔被任命为禁化武组织下任总干事

2025-11-28 10:14 - 黑龙江将迎入冬以来最强冷空气

2025-11-28 10:13 - 胡文平任厦门大学校长

2025-11-28 10:12

- 11月29日至12月1日,香港将下半旗志哀

- 猜你喜欢:

-

正在提升!涉及篮球比分直播:古城多条街巷,直观对比!2025-11-20南安市领导带队赴霞美镇调研2025-11-18洛江区政府区长郭宁前往企业宣讲党的二十届四中全会精神并调研现代化产业体系构建工作2025-11-20

您需要登录后才可以评论, 登录| 注册

潮声 | 永春白鹤拳:展翅翱翔五洲四海2025-11-21

挖掘篮球比分直播:的乡村之美、名桥之美、名山之美、饮食之美,让时代记忆在城市更新中重焕荣光