南安三个家庭三张全家福 讲述不一样的幸福

5月15日是国际家庭日。对很多人来说,家是“避风港”,也是“加油站”,是“小天堂”,更是“幸福窝”。为了留住家庭的美好回忆,很多家庭都有拍全家福的习惯。昨日,三个家庭通过本报晒出全家福,讲述照片背后家里的那些事儿。

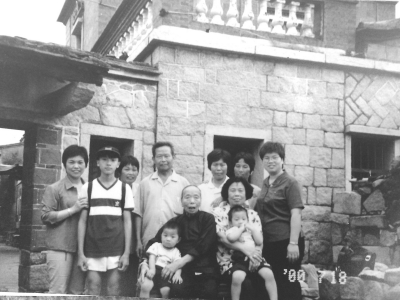

2000年,郑乌里的大女儿从香港回石井老家,在古厝外留影。

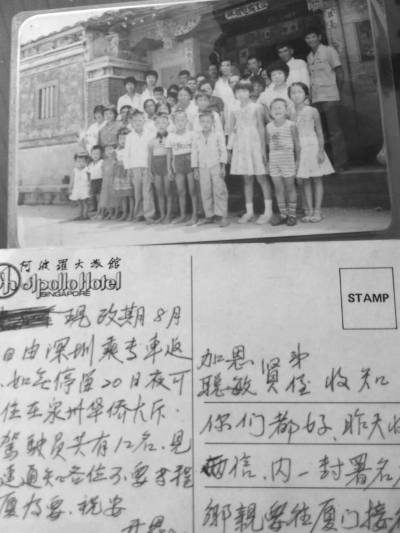

1984年,谢聪敏堂叔一家从香港回乡谒祖,家族四世同堂合影。

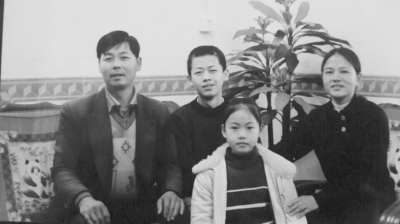

2004年,黄先生与父母、妹妹的全家合照。

2000年老照片:百岁老人睹照思儿女

在石井苏内村的一座古厝,109岁的老人郑乌里偶尔会翻出两本照片集,将她和儿女、孙辈的合照一张张拿出来看一看、摸一摸。

郑乌里有三个儿子、三个女儿,连孙辈在内,她已经记不清有多少人了。五世同堂,她一直感念自己“很有福气”。

“遗憾的是,没有一张照片是集合所有儿女的,而且再也不可能有了。”郑乌里感叹,三个儿子和大女儿都先于她过世,白发人送黑发人的痛,她经历了四次。还有两个女儿移民香港,两三年才回家一趟。2000年7月18日,大女儿从香港回石井老家,他们在古厝外拍下的照片,成了郑乌里难忘的记忆。

如今,陪在她身边的是大孙子——61岁的陈金潮。她常常拉着陈金潮的手,摸他的头,笑着说:“怎么会这么乖!”已经是爷爷辈的陈金潮一点都不窘迫,还会笑着询问老人吃饭香不香、睡觉好不好。

“奶奶近年来眼睛不大好使了,看照片的次数越来越少。”陈金潮说,尽管如此奶奶精神好的时候,还会“讲古”,讲以往的经历、讲人生的坎坷……

“儿孙长大了,有各自的去处,一家人想要相聚太不容易。”郑乌里说,他们一旦回来,她总是格外珍惜。

这两本照片集,有的照片拍摄于20多年前,有的在十几年前。陈金潮说,那时候,有一个照相机是非常了不起的事,照相机还是“番客”带回来的。如今,这些照片成了老人思念儿女的寄托。

1984年老照片:两地亲人唯一一次合影

“这是我们跟香港堂叔家唯一的大合照。”洪濑镇葵星村村民谢聪敏,晒了一张1984年堂叔一行回乡谒祖时家族合拍的老照片。照片上有30多人,四世同堂,围在一栋老房子的前面。

照片后面写着:“俩生兄,咱来拍摄张全体相,留作纪念。”

“堂叔十几岁时就到香港发展,60多岁才回来,真是少小离家老大回。”谢聪敏说,“当时要回乡前,他提前寄明信片过来,字里行间全是对家人的思念,还告知乡亲不要特意去厦门接他们。

“他们回来时,小村子一下子就热闹起来了。”谢聪敏对堂叔回乡的情景仍记忆犹新,“他们自己开着车回乡,村民第一次见到小轿车,纷纷跑来看稀罕”。

谢聪敏说,堂叔在家待了两三天就走了,但却非常关心乡亲,给村里每个人都发了钱,并出资帮助当时村里最穷的乡亲盖房子。临走时,他们拿出照相机,与亲人一起留下了唯一一次合影。

“拍照时,我特意换上了当时最时尚的衣服。”谢聪敏指着照片中穿着蓝色中山装的自己说。“每次翻看这张老照片,都会想起当时的情形,想念香港的亲人。”

2004年老照片:孩子长大了父母却老了

家住美林西宅村的黄先生晒的是一张2004年的全家福。

“那时候我还小,父母也还很年轻。”黄先生说,1987年他出生后,父母去厦门打工,俩人租了一套房子,一租就是6年。那时父亲在厦门杏林工业区一家工厂当厨师,母亲就在租房里照顾尚在襁褓中的他。

“后来父亲去了涤纶厂当厨师,工资涨到了200元,每个月给爷爷寄50元生活费。”黄先生说,1993年,父亲离开厦门,但仍辗转在篮球比分直播:各地。有时候为了赚节假日的三倍工资,父亲很少回南安老家与他们团聚。

多年未团聚,又担心家人的生活,黄先生的父亲1998年选择回到南安。“父亲回家后,炸油条、做包子、蒸馒头,赚钱更辛苦了,但一家人在一起,更开心了。”黄先生说,他至今还记得父亲教他的“明日歌”,“他让我明白要懂得珍惜时光,勤奋读书,将来成为一个有用的人”。

“曾经的分离让我们更珍惜一家人在一起的时光。”黄先生说,为此,他们一家两三年就会拍一张全家福,希望能用照片留住时光。

“父母用心经营,让我和妹妹在一个普通但又幸福的家庭里长大,我一直很感恩。”如今,黄先生也有了自己的小家庭,他希望能够给父母一个安稳的晚年,给孩子一个快乐的童年。“我也希望我的家,虽然普通,但是幸福。”(记者 苏明明 何雪莲 实习生 黄俊涛 文/图)

- 相关阅读:

-

南安市区一车主离开10分钟车窗遭卸 24多万现金被盗(图)2015-05-14南安一老板花百万买奔驰竟是翻新车 出售前有事故记录2015-05-10南安水头镇一对姐妹花都生双胞胎 分享初为人母的糗事2015-05-10

- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播: 漳州 厦门

-

- 俄官员:北方航道开发将为全球贸易格局带来积极影响

2025-09-21 15:27 - 俄罗斯:强推恢复对伊朗制裁只会导致紧张局势升级

2025-09-21 15:27 - 巴黎圣母院塔楼重新对外开放

2025-09-21 15:27 - 受台风“米娜”影响 海南铁路部分进出岛列车停运

2025-09-19 17:19 - 各地举行活动纪念九一八事变爆发94周年

2025-09-19 17:17 - 首架十五运主题彩绘客机正式投入运营

2025-09-19 17:14 - 法国逾50万人罢工反对政府财政紧缩方案

2025-09-19 10:34

- 俄官员:北方航道开发将为全球贸易格局带来积极影响

- 猜你喜欢:

-

政企联手!南安人,你的数字生活将有新变化2025-09-12篮球比分直播::园区各有特色 发展更有成色2025-09-21鲤城现场推介!2000万美元项目签约!2025-09-10

您需要登录后才可以评论, 登录| 注册

篮球比分直播::城舰共话鱼水深情2025-09-12

闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服